バイクのタイヤ空気圧をどれくらいの周期でチェックしてますか?

タイヤの空気は徐々に減っていくので、変化に気付きにくいものです。

せっかく空気を入れても、規定値より低めにしてませんか?

低めの方が、グリップが良くなるよね?

そもそも、空気圧が変わると何が変わるの?

そんな疑問を解消します。

- 空気圧を低めにすると、グリップが良くなる?

⇒ ウソ

タイヤの規定値を入れるべき - 空気圧を上げると、燃費が良くなる?

⇒ ホント

- 空気入れを使う頻度は?

⇒ 月1回

- 2人乗りするときは、空気圧を上げる?

⇒ 不要

こんな内容を知って、スッキリしよう。

タイヤの空気圧にはイメージから来るデマが多いので、騙されないように。

空気圧を下げてもグリップ が変わらない理由

摩擦力は、摩擦係数、荷重、重力で決まります。

F= μmg

タイヤの空気圧は、摩擦係数・荷重・重力に影響しません。

よって、空気圧を下げてもグリップは変わりません。

空気圧は摩擦係数に関係しそうですが、物性は材料で決まり空気圧には無関係です。

空気圧が減ると転がり抵抗は増えるけど、摩擦係数には関係ない。

タイヤのグリップ限界付近では摩擦係数に影響があるという見解も有りますが、

公道でそんな走りをするバカは居ないので関係ありません

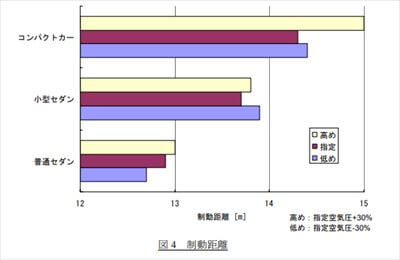

この図は、空気圧と制動距離の実験結果です。

適正空気圧と比べると、空気圧を上げても下げても制動距離は伸びています。

適正空気圧(適正荷重)が掛かっていないと、タイヤの設計性能が生かせないことを示してる。

設計されたグリップ力を発揮するには、

メーカ指定空気圧がベスト

オンロードでの話です。

オフロードでは、空気圧を下げるとグリップが上がり制動距離は縮まります。

これは、空気圧を下げた事でタイヤが変形しやすくなるからです。

オフロードの凸凹にあわせてタイヤが変形することで接地が良くなりグリップが増します。

オンロードは平らな路面ですので、当てはまりません。

空気圧を下げるとグリップが良くなる2つの勘違い

理屈では、空気圧とグリップは無関係

だけど、経験的にはタイヤ空気圧を下げると、グリップが良くなる

これは何故でしょうか?

タイヤ空気圧を下げると何が起きるかに着目すれば理解できます。

- 空気圧を下げるとタイヤの変形が大きくなります

- コーナリングで荷重がかかるとタイヤが変形し易くなります

- 空気圧が低いと、適正空気圧の場合より変形量が大きくなる

- ライダーは変形を感じやすくなる

勘違い①

空気圧を下げると変形量が大きくなるので解り易い

⇒解りやすいので攻めやすくなる!

『変形量=グリップ 』 という勘違いにより

『 より変形している=よりグリップしている』に変換されるのです。

また、空気圧を下げてタイヤが変形し易くなると転がり抵抗は増えます。

同じ速度でコーナリングしても、転がり抵抗が大きい分アクセルを開かないと失速します。

勘違い②

『アクセルを多く開けられる = よりグリップしている』

とここでも勘違いが起きます。

この2つの勘違いにより、空気圧が低いとグリップが良くなった気になります。

バイクは感情の乗り物なので、勘違いでも気持ち良ければ空気圧を落すのはアリです。

ただし、5%程度にしておこう。

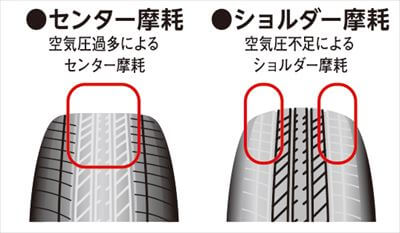

20%空気圧が低くなるとタイヤが片摩耗します。

1ヶ月で10%空気圧が減る事と併せると、5%が限度です。

毎日空気圧を測る人は、5%以上もっと攻めても良いかもしれません。

- タイヤの空気圧を下げてもグリップは変わらない

- 公道では、マニュアル記載の適正空気圧に設定する

- 気分だけで良いなら、5%程度は下げてもOK

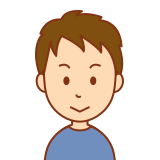

空気入れは、マキタしか勝たん

タイヤ空気圧を上げると何が起きるか

- 空気圧を上げるメリットは、燃費が良くなる

- 空気圧を上げるデメリットは、ブレーキが効きにくくなる

では、逆に空気圧を適正値より上げると何が起きるのでしょうか。

空気圧が高いとタイヤが変形しずらくなります。

メリット/デメリット両面の影響が有る。

空気圧を上げるデメリット

- タイヤのサスペンション効果が薄れるので乗り心地が悪くなる

- タイヤの中央が膨らむので、中央ばかり摩耗する

- 転がり抵抗が減るので ブレーキの利きが悪くなる

空気圧を上げるメリット

- ハンドルを切った瞬間のタイヤ変形が小さくなるので、レスポンスが良くなる

- 転がり抵抗が減るので、燃費が良くなる

燃費とブレーキの効き。

あなたはどっちを取りますか?

元々、バイクは車に比べて燃費が良い。

空気圧を上げて得られるコストは、知れてます。

それに比べ、ブレーキが間に合わなくなるデメリットの方が大きくないですか?

車では、省エネタイヤとして硬くて細いタイヤが流行ってます

どうなんでしょうね

ハイグリップを選ぶ人は少ないけど・・・

昔は高速道路で空気圧を上げていた

昔は高速道路を走る時はタイヤの空気圧を上げるのが常識でした。

教習所でもそう教え、誰もが高速に入る前にガソリンスタンドで空気圧を上げていました。

しかし、今時は高速道路でも空気圧を上げる必要は有りません。

昔は、タイヤの真円度が低かった。

バランスが悪かったため高速回転で波打つ『スタンディングウェーブ現象 』の懸念があった。

これが起きるとバーストする可能性がありました。

バーストするくらいなら、多少性能は落ちても空気圧を高めた方が安全、

という割り切りでした

最近のタイヤは精度が良いので、高速道路でも空気圧を高める必要は有りません

バイクは感情の乗り物なので、メリットが勝つと考えるなら5%程度高めにするのはアリです。

けれど、本当はタイヤの設計性能を生かす適正空気圧がおすすめです。

- タイヤの空気圧を上げるとバイクがシャキッとして燃費が良くなる

- ブレーキの効きは悪くなるので上げても5%程度にしてほどほどに

- 高速道路でも、空気圧を高める必要なし

タイヤに窒素を入れるのは?

バイクの空気圧適正値と測定頻度

タイヤ空気圧を月一でチェックすれば、適正値を外れない

適正値は、マニュアル記載の空気圧

低めにはしない

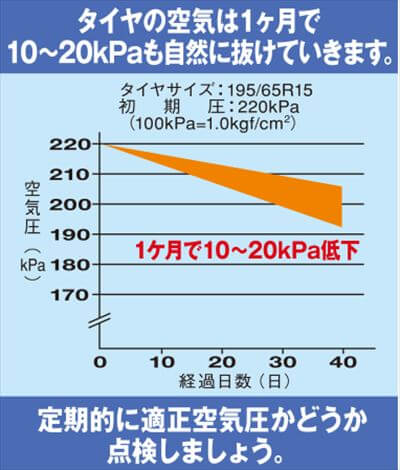

独立行政法人国民生活センター がタイヤ空気圧の実験を行ったレポートを公開してます。

車のタイヤの試験ですが、車もバイクもタイヤの特性は変わりません。

このデータの中に、以下の結果があります。

- 空気圧が30%減っても、外観では解らない

- 空気圧低い状態(-20%)での走行でタイヤが偏摩耗する

空気圧低下による支障が出ないようにするには、

- 空気入れを使う頻度は、どれくらいにすれば良いのか?

- 空気圧は、どれくらい入れれば良いのか?低めが良いのか?

1.空気入れを使う頻度は、どれくらいにすれば良いのか?

タイヤの空気圧は何もしなくてもどんどん抜けてく。

1か月に約5~10%(初期値2.0kgf/cm2であれば0.1~0.2kg/cm2)は低下します。

- 20%減ると、支障がある

- 月に10%は減る

と言うことは、最悪でも2ヶ月に1回は空気圧を点検したい。

心掛けとしては、月1回の点検ですね!

10%空気圧が減るのに最短1ヶ月なので、1ヵ月に1回チェックすれば10%以内に収められる。

給料日はガソリン満タンにして、空気圧も満タン、とかでもいい。

2.空気圧は、どれくらい入れれば良いのか?低めが良いのか?

- 空気圧はマニュアル指定より低めの方が良いのか?

- 体重50kgの人と80kgの人では、適正値が違うのか?

⇒体重に寄らず、マニュアル指定値でOK!

バイクのマニュアルや、スイングアームのシールにはタイヤ空気圧の指定値が記載されてます。

例えば、PCXのユーザーマニュアルにはこう記載されてます。

| 前/後 | 空気圧(kgf/cm2) | |

| 指定タイヤ | 前後 | MICHELI CITY Grip |

| 1名乗車 | 前輪 | 2.00 |

| 後輪 | 2.25 | |

| 2名乗車 | 前輪 | 2.00 |

| 後輪 | 2.25 |

この表を見て、疑問が出ませんか?

- 『MICHELI CITY Grip』からタイヤ変えると、適正値は変わるの?

- なぜ、1名乗車と2名乗車で空気圧が同じなの?

ここにタイヤ空気圧のホントが隠れてます。

適正空気圧はタイヤに掛かる荷重で決まる

- 違う銘柄のタイヤでもタイヤ空気圧の適正値は変わりません

- 同じ『MICHELI CITY Grip』でも、違うバイクに付けると適正値は変わります

最初に結論を言えば、タイヤ空気圧はタイヤに掛かる荷重で決まります。

PCXは約130kg。

130kg+ライダーの重量で、『MICHELI CITY Grip』なら、2kg・2.25kgなのです。

別の200kgバイクに同じ『MICHELI CITY Grip』をつかるとしたら、適正値はもっと高くなる。

※タイヤの加重指数が同じ場合

タイヤには最大空気圧の表示が有ります。

だから、300kgのバイクに『MICHELI CITY Grip』を使おうとしても最大を超えたら、使えない。

これは絶対最大定格なので、実使用ではここまで空気圧を高めません。

この範囲内でバイクの重量に合った適正空気圧で使用しよう。

なぜ、1名乗車と2名乗車で同じ空気圧なのか?

タイヤの荷重で適正空気圧がかわるなら

1名・2名で同じなのはオカシイ!

- 大型車は車両自体の重量が重くなるので、乗車人数の影響が小さい

- 高性能タイヤは剛性が高いので、荷重の影響を受けにくい

だから、2人乗りでも適正空気圧は変わらない

先ほどの『荷重で適正空気圧が決まる』と矛盾しているようだけど、そうではない。

大型バイクはバイク自体の重量が重いので、1名でも2名でも大勢に影響が無い。

| 前/後 | NC750X | CBR1000RR | |

| 乗車人数表記は無い | 前輪 | 2.50 | 2.50 |

| 後輪 | 2.90 | 2.90 |

例えば、NC750X、CBR1000RRともに、空気圧に乗車人数の項目はありません。

一般に空気圧設定に1名乗車と2名乗車の2種類指定があるのは少数派です。

小排気量車の一部にだけ、1名・2名で指定空気圧が変わることがあります。

違う場合、10%程度高くなる事が多くなってます。

なぜ、PCXは小排気量なのに

1名・2名で同じ指定地なの

『MICHELI CITY Grip』は設計が新しいので、高剛性。

高性能タイヤで剛性が上がってるので、1名でも2名乗車でも同じ値です。

PCXは小排気量なので2名乗車の欄を作った。

けれど、タイヤの設計が新しいためか2名でも同じ設定値で良かった、

そういうことでしょう。

体重は関係ないの?

道路交通法では、55kg/1名です。

1名乗車でも2名乗車でも同じ空気圧設定値です。

という事は、

55kg×2の110kg程度の体重ではマニュアル指定値から空気圧を変える必要ない

と言えます。

- タイヤの空気圧は、月に1回はチェック

- 空気圧の適正値は、バイクのマニュアル通りでOK!

- ただし、体重が110Kg以上の人は高めがイイかも

バイアスタイヤとラジアルタイヤの違いは?

タイヤに空気圧を入れる方法

月に1度は、空気圧をチェックしたい。

タイヤ空気圧の管理方法には3種類あります。

- 自宅で空気を入れる

- ガソリンスタンドで入れる

- TPMS

1.自宅で空気を入れる

米式空気入れを持っていれば、自宅で空気圧管理が可能です。

空気圧は、タイヤが冷えている状態で測りたい。

走るとタイヤが温まり空気圧が上がってしまうからです。

マニュアル指定の空気圧は冷えている状態の値です

だから、自宅でタイヤが冷えている時に空気圧調整するのがベスト

バイクの空気圧は2kg程度なので、自転車用の空気入れでも楽勝で入れられます。

けれど、バイクはタイヤが大きいので、ポンピング回数は多くなるのは覚悟するしかない。

効率が良いと評判のパナレーサーの空気入れでも、腕がパンパンになる。

お金で解決するなら、電動空気入れ!

手動空気入れがバカバカしくなるほど、あっという間。

中華製の安いのもあるけど、断然マキタです。

数回使っただけで動かなくなるような、悲しい思いをしたくなければね!

いずれにしても、空気入れに付属の空気圧計は±10%程度のアバウトな精度です。

別途、正確な空気圧計でチェックしたほうがいい。

2.ガソリンスタンドで入れる

バイクタイヤのバルブは米式で車と同じタイプです。

一般自転車の英式、スポーツ自転車の仏式とは違います。

車と同じ米式なのでガソリンスタンドの空気入れが適合します

けれど、実際には使えないことが多い

ガソリンスタンドの空気入れはストレート形状でバイク用には出来ていないからです。

空気入れのノズルをバルブの真上に持ってこようとしてもホイールが干渉してセット出来ません。

バイクのバルブがホイールに対しオフセットしていないためです。

車はオフセットしてるので問題なくセットできる。

このため、ガソリンスタンドでバイクに空気圧をいれるためにはバルブに付けてオフセットさせるこの小道具が必要です。

安くて小さなパーツなので、常備しておくのがおすすめ。

窒素を入れる選択肢

普通の空気でなく、窒素を進められることがあります。

- 分子が大きいので、空気が減り難い

- タイヤ内部に酸素が無いと酸化劣化しない

効果を体感するのは難しいけど、気分が良くなるなら止めない。

3.TPMS

車にはTPMSという空気圧リアルタイム監視システムが有ります。

最近はバイク用のTPMSが出て来ました。

タイヤのエアバルブキャップと付け替えるだけで、空気圧をリアルタイムに監視することが出来ます。

何とか手が出る価格帯です。

TPMS:Tire Pressure Monitoring System(タイヤ空気圧モニタシステム)

タイヤの寿命を見切るならココ

バイクの空気圧の目安は適正値より低めが良いと思ってる? まとめ

バイクに乗り始めの頃は、タイヤの空気圧は入っていれば良いくらいで、気にしない。

しかし、バイクにのめり込むと、コダワル。

空気圧を増やしたり減らしたり。

乗り心地、操縦性、グリップ感が変わるのを楽しむようになります。

空気圧変更は、お金が掛からないカスタムなので、気軽に出来て楽しい。

色々やって、マイベストを見つけよう!

バイクは、楽しい!

併せて読みたい