- USB電源

- グリップヒーター

- セキュリティアラーム など

バイクに追加したい電装品は多い。

電源はどこから取れば良いの?

バッテリーから?

そんな疑問を解消します。

バイクから電源を取り出すには多種多様な方法があり

全部で、2 × 3 × 6 もあります

沢山あって悩むけど、初心者におすすめなのは3方法

- ACC電源をサービスコネクタから取り出す

- ACC電源を中間ハーネスを使い、車両配線から取り出す

- ACC電源をヒューズBOXから取り出す

こんな内容を知ってスッキリしよう。

バイクから電源を取り出して、カスタムパーツを取り付ける上で大事なことは3つ。

- バッテリー上がりを起こさない

- 既存の電装品に影響を与えない

- 元に戻せるように電源を取り出す

どんな電源取り出しを選んでも良いけれど、この3つは覚えておいて欲しい。

電源取り出しをした為に、バイクの調子が悪くなったりヒューズが切れたら最悪です。

そんなことにはならに要に、電源取り出しのコツを知ってスッキリしよう。、

電源を取り出す方法を知ったら、まず何をバイクに付けますか?

失敗しない、バイクから電源を取り出す方法

- バイクの電源は2種類

- バッテリー電源

- ACC電源

- 電源の取り出し方は3種類

- ヒューズBOXから取り出す

- リレースイッチを作って取り出す

- 車両配線から分岐させる

- 車両配線から分岐させる方法は6種類

- サービスコネクタから取り出す

- 中間ハーネス

- ギボシ

- スプライス端子

- はんだ

- エレクトロタップ

電源の取り出し方は、2種類⇒3種類⇒5種類となってる。

電源の取り出し方には色々あります。

理由はともかく、結論だけを知りたいセッカチさんのために、

いきなり結論を言ってしまえば、

おすすめのバイクから電源を取り出す方法

- サービスコネクタが付いてるバイクなら、それを使う

- サービスコネクタが無ければ、コネクタに中間ハーネスを割り込ませる

- 適当なコネクタが無ければ、ヒューズボックスから電源を取り出す

- 既存のハーネスを傷つけて枝分かれさせるのは最後の手段

バイクの電源は2種類

- バッテリー直接

- ACC電源

バイクから電源を取り出すのに最も単純なのは、バッテリーから直接電源を取り出す方法です。

一方、バイクにはキーONの時だけ電源が供給されるACC電源もあります。

⇒ACC電源がおすすめ

電源の取り出し方は3種類

- ヒューズBOXから取り出す

- リレースイッチを作って取り出す

- 車両配線から分岐させる

『バイクの電源は2種類』で取り出す電源を決めたなら、次はどこからその電源を取り出すか、です。

いろんな所から電源を取り出す方法があります。

⇒サービスコネクタから取り出すのがおすすめ

車両配線から分岐させる方法は6種類

- サービスコネクタ

- 中間ハーネス

- ギボシ

- スプライス端子

- はんだ

- エレクトロタップ

『電源の取り出し方は3種類』で、電源を取り出す場所を決めたなら

次はどうやって電源を取り出すか、です。

⇒中間ハーネス以下、並びの順がおすすめの順

それぞれについて、なぜおすすめなのか説明していくよ!

バイクメンテが好きな人でも、電気系が苦手だったりします。

食わず嫌いせずに、そんな人にこそ読んで欲しい。

ドライブレコーダーの実践例はココ

バイクから電源を取り出す方法は2種類【バッテリー電源とACC電源の違い】

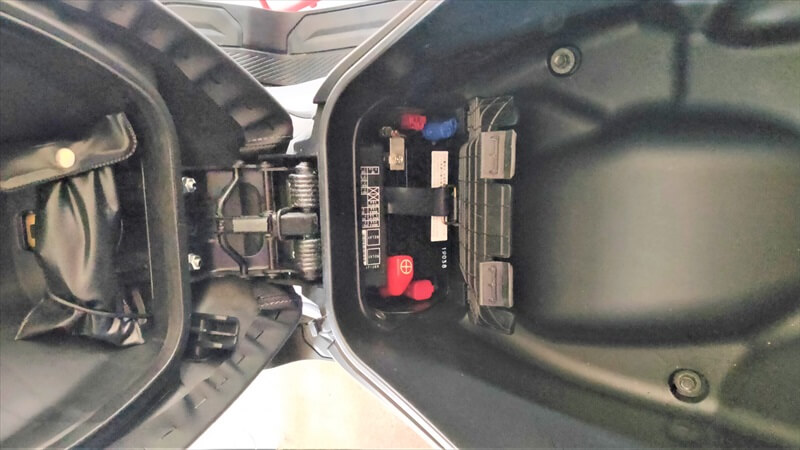

バイクの電源には2種類あります。

- バッテリー電源

バッテリーに直接配線する電源

バイクを停めてキーを抜いても通電し続ける - ACC電源

キーをOFFにすると切れる電源

ACC電源から電源を取り出すのがおすすめ。

なぜ、ACC電源がおすすめなのか

ACC電源は、キーオフで電源オフするので安心

バッテリー上がりを防げる

バイクから電源を取り出す一番シンプルな方法は、バッテリーに直接+-ハーネスを取り付ける方法。

これ以上のシンプルは無い。

だけどシンプル過ぎて、もしものリカバーが何もないのが欠点です。

バイクを降りてエンジンを切っても、通電しっ放し

例えば、スマホ用のUSBをBAT直で取り付けたら

⇒バイクを降りても、スマホに充電しっ放しになってしまう。

例えば、ドライブレコーダーの電源をBAT直で取り付けたら

⇒バイクを降りても、録画しっ放しになってしまう。

次に乗ろうとしたら、バッテリーが上がってます。

これを防ぐには、バイクを降りる度にスマホやドライブレコーダーの電源を切らないといけない。

人間だから、必ず消し忘れ場が発生し、バッテリーが上がります。

バッテリー直で電源を取るのは止めた方が良い!

キーオフで電源供給が止まるACC電源ならば、電装品の電源を切り忘れてもバッテリー上がりの心配が無い。

ACC電源の取り出し方3選

ACC電源から電源取り出した方が良いのは解った。

では

ACC電源はどこから取れば良いの?

ACC電源の取り出し方は3種類

- ヒューズBOXから取り出す

- リレースイッチを作って取り出す

- 車両配線から分岐させる

それぞれメリット・デメリットがあるので一概にどれが良いとは言い難い。

しかし、初心者が行うとすれば、難易度の低い『車両配線から分岐させる』がおすすめ。

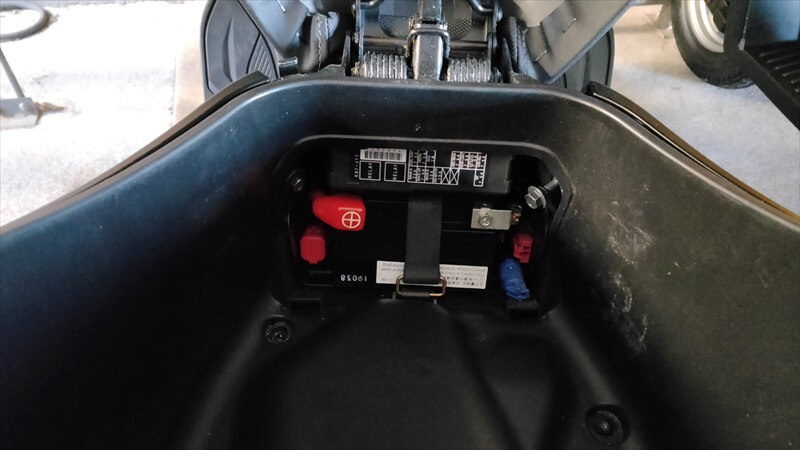

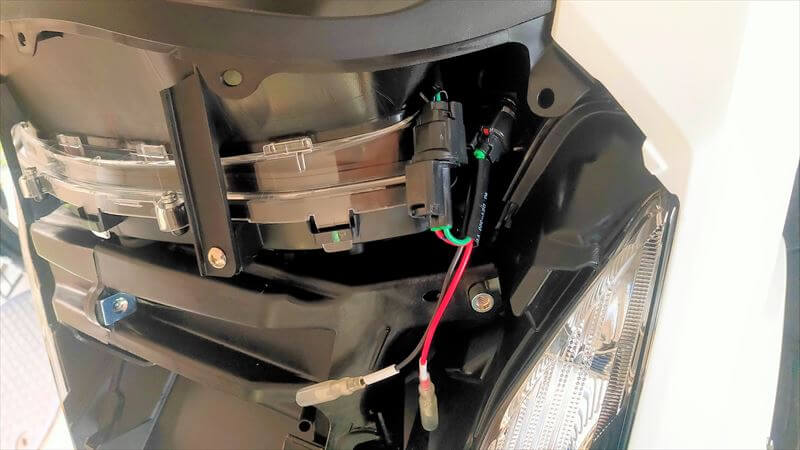

1.ヒューズBOXから取り出す

間違っても、【MAIN】とか【ABS】から

電源を取り出すのは止めておこう

バッテリーの近くにヒューズBOXがあります。

その中のヒューズを配線付きのヒューズに差替えてACC電源を取り出します。

どのヒューズから電源を取れば良いのか

それぞれのヒューズには、それが何に使われているかが示されてます。

- 【MAIN】:メインコントローラーの電源

- 【ABS】:アンチロックブレーキのコントローラーの電源

- 【BACK UP】:キーオフ中の時計などの電源

- 【TURN】:方向指示器

- 【HORN】:警笛の電源 などなど

差替えるヒューズは【HORN】・【BACK UP】などがおすすめ。

追加した機器のため、ヒューズが切れたとしても走行に影響が少なそうなのを選ぼう。

あなたが取り付けた電装品が原因でヒューズが切れたら

バイクが動かなくなったり、ABSが効かなくなったりするとマズい。

ヒューズBOXから取り出すメリット

容易に元に戻せる

元々ついていたヒューズに戻すだけで、アッと言う間に元に戻せるのがメリット。

例えばバイクを売却するときに、怪しげな後付けハーネスがののたうちまわってるのはマイナス評価。

オリジナルの評価が最も高いからね。

ヒューズBOXから取り出すデメリット

追加した電装品に問題があって過電流が流れてヒューズが飛ぶと、ヒューズが繋がっている先の機器にまで影響する。

また、ヒューズBOXのフタが閉まらなくなる可能性がある。

配線を通せるように、切れ込みを入れないといけない。

オリジナルに戻せなくなるのは、マイナスですね。

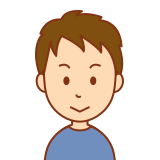

2.リレースイッチを作って取り出す

こんな回路を自分で組んで、ACC電源を取り出します。

この回路図を見て意味が解らなかったら、やらない方がいい。

適当に回路を組んで、バイクが黒焦げになるのは悲しいからね。

メリット

- 独立した電気回路なので、他の電装品に影響しない

- 大電流を取り出せる

デメリット

頭痛が痛くなる!

この回路図を見て意味が解らなかったら止めておいた方が無難。

3.車両配線から分岐させる

既存のACC電源配線から分岐して使う方法。

ホーンに行っているハーネス、ブレーキランプに行っている電線がACC電源です。

ハーネスを辿って、分岐させやすい場所を探そう。

- タンクの下など、雨が掛からない

- コネクタになっている

- スペースがあって、作業しやすい

- ハンドル操作やサスペンション動作で動かない

こんな場所が分岐させやすい。

PCX(JF81)からACC電源を取り出す方法は、ココ

PCX(JK05)からACC電源を取り出す方法は、ココ

車両配線からACC電源を分岐させる方法6選

車両ハーネスからACC電源を分岐して取り出す方法は6種類。

おすすめの順番に並べると、

- サービスコネクタから取り出す

- 中間ハーネス

- ギボシ

- スプライス端子

- はんだ

- エレクトロタップ

それぞれのメリット・デメリットを表で表すと、おすすめの理由が解り易い。

| 車両ハーネス | 脱着性 | 信頼性 | サイズ | 難易度 | |

| サービスコネクタ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 中間ハーネス | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |

| ギボシ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ |

| スプライス端子 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | △ |

| はんだ | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |

| エレクトロタップ | ✖ | △ | ✖ | △ | 〇 |

- 車両ハーネス

⇒ 車両ハーネスを傷つけないなら『〇』 - 脱着性

⇒ 取り付けた電装品を取り外すのが容易なら『〇』 - 信頼性

⇒ 振動・経年変化による断線の心配が少ないなら『〇』 - サイズ

⇒ 接続部がコンパクトで嵩張らないなら『〇』 - 難易度

⇒ 初心者でも簡単に作業出来れば『〇』

『〇』が多い方がおすすめなので、おすすめはサービスコネクタ・中間ハーネス。

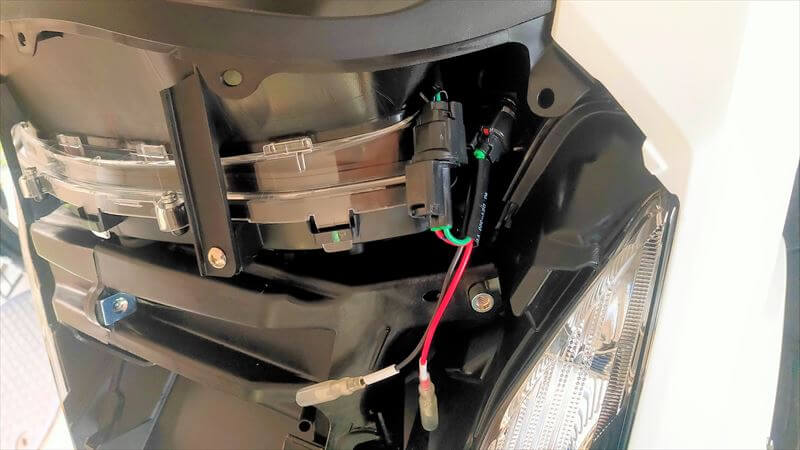

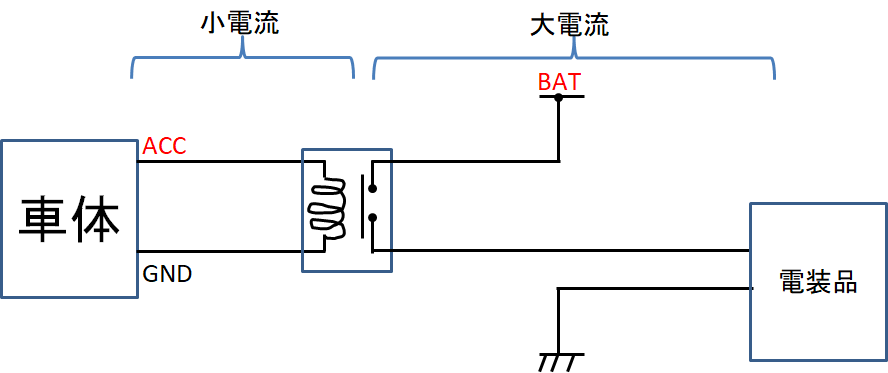

1.サービスコネクタから電源を取り出す方法

PCX純正のグリップヒーター。

グリップが太くならないし、バッテリー状況を監視しバッテリー上がりを防いでくれる。

振動を検知すると大音響で警告音を鳴らしてくれます。

PCX純正なので、全てPCX内部に仕込めるので外観を壊しません。

これらの電装品を取り付けるのなら、サービスコネクタがおすすめ。

バイクによっては、予備の電源コネクタが用意されている場合があります。

- グリップヒーター

- アラーム

- ETC などのため

メーカー純正オプションなら、車両の予備コネクタと形状が合っているので

コネクタを繋げるだけです。

PCXの場合は、3種類のサービスコネクタが最初から用意されている豪華仕様。

- 4Pカプラ

- 2Pカプラ

- ギボシ

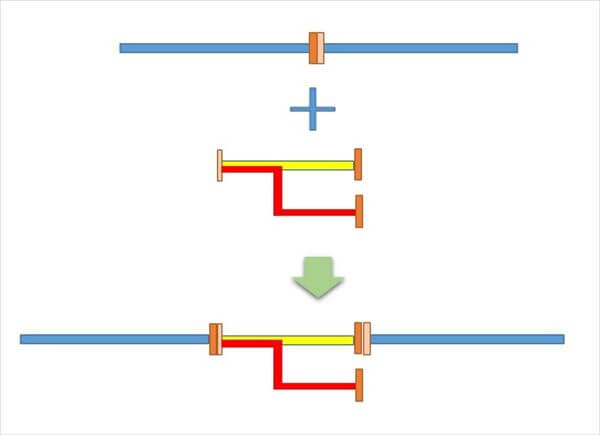

2.中間ハーネスから電源を取り出す方法

バイクのコネクタに二股の中間ハーネスを挟んで、そこから電源を引き出す方法。

既存のハーネスは加工しないので、元の状態に戻せるのが良いところ。

中間ハーネスは、市販のコネクタを購入して自作してもいいし、完成品を買ってもイイ。

PCX(JF81)の完成品中間ハーネスはコレ。

PCX(JK05)の完成品中間ハーネスはコレ。

ギボシタイプのサービスコネクタを使う場合は、このタイプ。

他のバイクの適合は、キタコのサイトで確認できます。

自分で中間ハーネスを自作する

値段を見て貰えばわかるが、コネクタ単体と完成品で大きな値段差は無い

電子工作が得意でないのなら、高いクオリティーの完成品を買った方が

断線の心配が無いので安心です

コネクタを買って、自分で中間ハーネスを自作する方法もあります。

コネクタ単品は、4Pと2Pどちらども好みでOK!

4Pコネクタ

2Pコネクタ

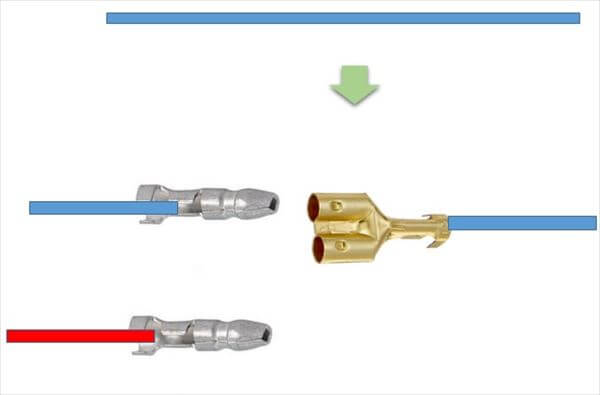

3.ギボシから電源を取り出す方法

オスのダブルギボシ

メスのダブルギボシ

車体ハーネスのギボシを

ダブルギボシに入れ替えて電源を取り出す

- ギボシは、接触が安定しているので断線する心配はまずない

- 慣れれば端子をつけるのも難しく無い

- 万一、電装品を外したくなったら、ギボシを繋ぎ直せばいいだけ

- コネクタより安価

ギボシと言うのは、上の絵の金属端子の部分のことを言います。

オス・メスをかみ合わせると接続します。

ダブルギボシは、通常1対1のところ、2つハーネスを繋げられるようになったギボシ。

ダブルギボシを使わず、

普通のギボシに無理やりハーネス2本入れるのはダメ!

カシメが甘くなるので、振動で断線し易い

ハーネス太さの選び方

0.5sqの太いハーネス

0.2sqの信号用ハーネス

sq(スクウェア)は電線内部の鉄部分の断面積を㎠(平方センチメートル)で表したJIS規格。

大電流を取り出すのであれば、それなりに太いハーネスを使わないとマズい。

ハーネスが熱を持って、最悪火事になってします。

- 0.2sqハーネス : 2.5A (30w/12V)

- 0.5sqハーネス : 5A (60w/12V)

- 0.75sqハーネス : 6.6A (80w/12V)

どんな電装品を繋ぐのか、消費電力によりハーネス太さが変わります。

例えばグリップヒーターは30W前後ですので、0.2sqでは細い!

LEDなどの照明や信号線は0.2sq、大電流は0.5sqと覚えておこう

この2本を持っていれば、まず大丈夫

LEDでない昔ながらのヘッドライトなどには、0.75sqも必要。

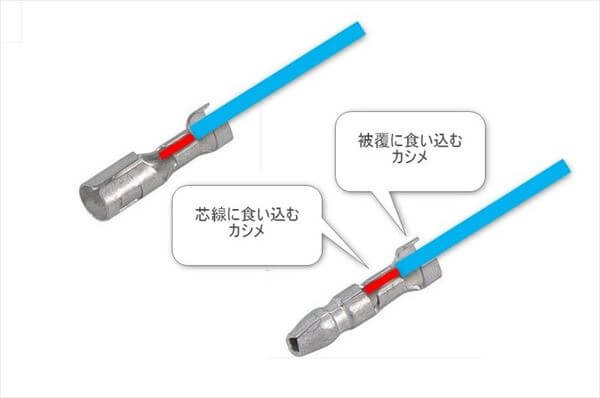

ギボシをカシメる方法

ギボシをハーネスに圧着する事を『カシメる』といいます。

カシメるには、『電工ペンチ』という道具が必要。

電装系いじりには欠かせないので、1つ確保しておこう。

まず壊れないので、一生モノ。

使い方はエーモンの公式動画が解り易い。

カシメのコツは、2ヶ所のカシメの役割を切り分けること。

- 大きめの穴で軽くカシメる

⇒端子のツメをキレイにカールさせる - 0.5sqハーネスなら0.5~0.75と書いた穴に差し替える

- 芯線に食い込むまでしっかり締める

2段階でかしめると、キレイに仕上がります。

親の仇のように、全体重を掛けてしっかりカシメよう。

最初から車体ハーネスに付けずに、何度かハーネスの切れ端で練習してからにしよう。

終わったら、チョット引っ張てみて抜けて来ないか確認しないとね。

4~5回やってコツをつかむまでは、引っ張ると抜けてしまう。

段々、慣れてくると、キレイにカシメれるので心配は要らない。

オス・メスギボシの使い分け

- 電源側にメス端子

- 電装品側にオス端子

メス端子には全体にスリーブ(樹脂の覆い)が付くので万一車体に触れてもショートしません。

オス端子は、端子がスリーブから露出してる。

だから、外したハーネスが他に触れてもショートしないように、電源側にメスを付けよう。

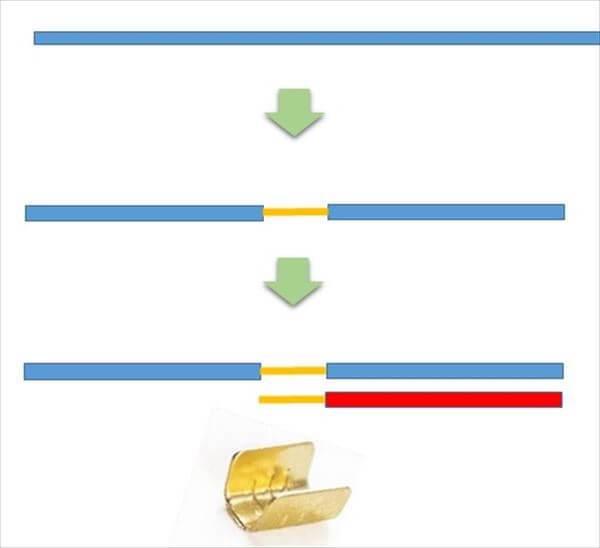

4.スプライス端子から電源を取り出す方法

ダブルギボシは万能なギボシだけど、唯一の弱点はデカいこと。

+-2個セットなので、2つのギボシは結構なスペースを食います。

狭い場所に押し込めるには苦労します。

ギボシのように付け外す必要が無ければ、

コンパクトに接続できるスプライス端子を使うのもアリ。

スプライス端子

スプライス端子はギボシのカシメる部分だけのようなもの。

車両ハーネスの被覆を10mほど剥いで芯線をだします。

追加ハーネスも同じように芯線を出してから、2つの芯線をスプライス端子でカシメる。

ギボシのように簡単に付け外しは出来ないが

コンパクトなのがメリット

狭い場所に押し込められるのでスッキリします。

ハーネスの太さによってスプライス端子も使い別けよう。

- 0.2sq2本なら、足して0.4sqなので、0.4~0,7sqタイプ

- 0.5sq2本なら、足して1.0sqなので、0.8~2.0sqタイプ

これも、いきなり車体ハーネスにトライしないで、手持ちハーネスで何度か練習してから本番に行くのがおすすめ。

接続後は、熱収縮テープでカバー

スプライス端子は接続後も、金属部がむき出しなのでショートしないように保護しよう。

絶縁テープで巻くだけでも良いが、熱収縮テープだと剥がれてこない。

接続部に被せてから、ドライヤーやライターで温めれば縮んでピッタリ。

エーモンの端子には付属してるけど、失敗したら換えとして。

この値段で、たぶん一生分。

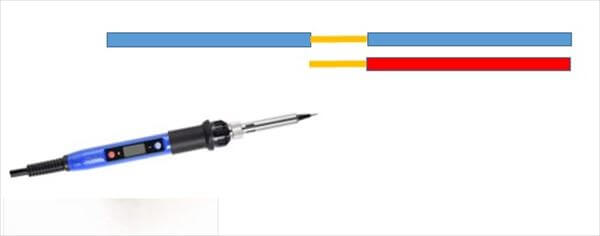

5.はんだ付けで電源を取り出す方法

自称メンテの達人と言う人は、

なぜかはんだ付けが好きです

合理的な意味はない

スプライス端子の代わりに、はんだで接続する方法。

既存の車体ハーネスの被覆をめくって、追加ハーネスをはんだ付けします。

おすすめしない

スプライス端子などで繋ぐより、はんだで強固に接続した方が優位な気がします。

けれど、はんだの硬さが仇になる。

ハーネスの振動で、はんだクラックが発生して接続不良になる場合があります。

機械的強度が必要な場所にはんだはダメ!

振動しないように、ハーネスを固定できるならOK。

だけど、スプライス端子の方が早くて、コンパクトさは変わらない。

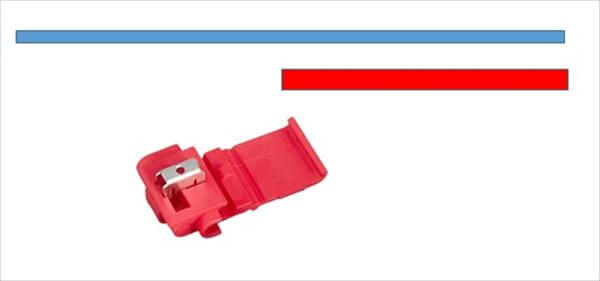

6.エレクトロタップで電源を取り出す方法

接触不良ほど厄介な不具合は無い

再現したりしなかったりで、

何処に問題が有るのか突き止めるのか至難

被覆を剥く必要が無い。

車両ハーネスに取り出す電源ハーネスを添えて、2つをエレクトロタップで挟むだけ。

付け外しは出来ないが、電源取り出しの簡単さは一番です。

おすすめしない。

ほんのわずかな接触なので、接触不良を起こし易い。

バイクは自分でメンテして当たり前?

失敗しない、バイクから電源を取り出す6つの方法 まとめ

- サービスコネクタが付いてるバイクなら、それを使おう

- 無ければ、コネクタに中間ハーネスを割り込ませよう

自分でギボシなどを買って工作するのは、既存品で飽き足らなくなってからでも十分。

初心者がムリする必要は何もありません。

バイクだって最初はノーマルのまま乗って

おいおい気になるところをカスタムして行く。

いきなりフルカスタムのバイクを買うのは、

解ってる人か、全然解ってない人。

併せて読みたい