PCXはアイドリングストップなので、停車するとエンジンが止まります。

燃費は良くなるけれど、

バッテリー上る心配無いの?

バッテリー寿命が縮まらないの?

そんな疑問を解消します。

車のアイドリングストップは、 燃費アップよりバッテリー交換代の方が高くつく

PCXのアイドリングストップは、車とは違いバッテリーに優しい

- バッテリー寿命が縮むことは無い

- バッテリーが上がることは無い

- 燃費アップは体感が難しい

こんな内容を知って、スッキリしよう。

アイドリングストップの本来の目的は、燃費・CO2・騒音などだけど、

PCXのアイドリングストップのメリットは、エンジンの振動・排気音から解放されることです。

2010年の初代PCXで始まったバイクのアイドリングストップ。

車とは違い、バッテリーへのダメージを気にする必要もありません。

使わないのは勿体ない。

PCXのアイドリングストップは、バッテリー寿命を縮める?

PCXのアイドリングストップからの復帰は、車のようにセルモータで無理やり始動しません

バッテリーに負担を掛けないので、バッテリー寿命を縮めない

一般的な車のアイドリングストップは、

アクセルを踏み込んでエンジン再始動するときに

『キュルキュル! ガリガリ!』

ウルサイですよね。

一方、PCXのアイドリングストップは

スロットルを回すと、静かにエンジンスタートする。

『スーー、ポッポッポッポッ』

この差が、バッテリーに優しいかいか、否か!

音でわかるように、PCXはエンジンスタート時に大電流を必要としません。

このため、バッテリーに優しい!

PCXは、普通バイクと同じ大きさのバッテリー

| 車種 | バッテリー型式 | バッテリ容量10HR |

| PCX | GTZ8V | 7Ah |

| NMAX | YTZ7V | 6Ah |

| CB250R | YTX7L-BS | 6Ah |

| R25 | GTZ8V | 7Ah |

| CB400F | YTZ10S | 8.6Ah |

車のアイドリングストップは、大きなバッテリーを積んで停車毎の大電流を供給してます。

しかし、PCXは他のバイクと大差ない大きさのバッテリーしか積んでません。

大電流が必要無いからね!

バッテリー寿命も心配だけど、PCXは盗難も心配!

なぜ、PCXのアイドリングストップは バッテリーの寿命を縮めないのか?

ここは、小難しいメカの話なので、

理屈なんて気にしない方は、飛ばして貰っても構いません。

興味がある人に向けて。

PCXはアイドリングストップで大電流を使わない3つの工夫でバッテリー寿命を保護してる

- セルモータを使わないことで、ガリガリ音を消した

- デコンプすることで、再起動に大電流を不要ととた

- スイングバックすることで、再起動に大電流を不要ととた

技術者のチャレンジのたまものです。

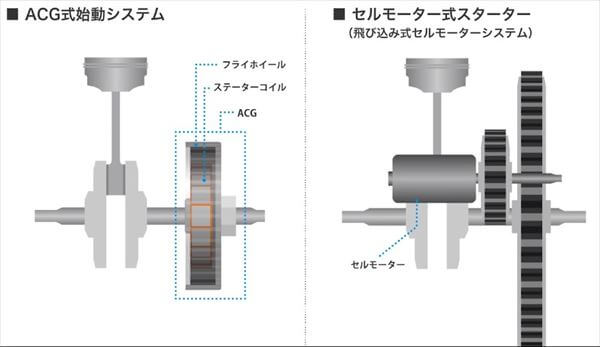

1.セルモータを使わないことで、ガリガリ音を消した

| 車 | PCX | |

| エンジン始動 | スターター | ACG |

| 発電 | オルタネーター |

普通の車はエンジン始動だけ、セルモーターを接続してエンジンを回します。

このかみ合わせで『ガリガリ』音がでてしまう。

一方、PCXにはセルモーターがありません。

エンジンの始動と発電をACG(AC Generator:交流発電機)が兼ねてます。

エンジン始動時

エンジン起動時は、AGCはバッテリーの電流を流して、エンジンを動かします。

電流を流してモノを動かす。

フレミングの左手の法則ですね!

エンジン起動中

エンジンが動いている時、AGCはエンジンと共に回って、発電してます。

コイルを回して電流を得る。

フレミングの右手の法則ですね!

ACGの効果

始動時の大電流が不要になった

このため、車のようなバッテリー負荷は無い

- メリットはガリガリ音がしないこと

- デメリットは大きな力が出せないこと

普通にやると、ACGでは非力すぎてエンジンが掛かりません。

そこで、エンジンにも2つの工夫をしてます。

- デコンプ (工夫2)

- スイングバック (工夫3)

この2つの工夫のおかげで、非力なAGCでもエンジンが掛けられるようになりました。

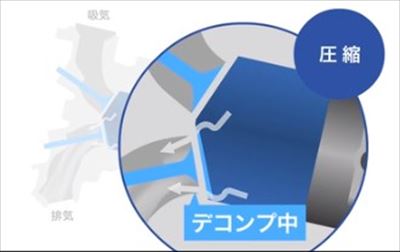

2. デコンプすることで、再起動に大電流を不要ととた

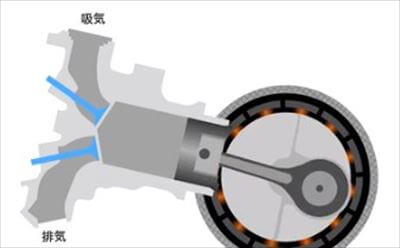

エンジン起動時に力が必要なのは、『圧縮』工程です。

1吸気⇒2圧縮⇒3爆発⇒4排気

この圧縮の力を少なくするため、

圧縮するときにバルブを少し開いて圧を逃がすのがデコンプ。

これのおかげで、小さな力のACGでも圧縮が出来ます。

デコンプレバー

デコンプレバー操作を自動でやってしまうのが、PCX!

昔のバイクは、キック始動が普通でした。

始動時の圧縮工程の抵抗を減らしキック始動を容易にするため、『デコンプレバー』が付いてました。

ヤマハ SR400にはいまだにデコンプレバーが付いてます。

PCXは、レバー操作を自動で行って、始動を容易にしてます。

賢い!

3. スイングバックすることで、再起動に大電流を不要ととた

楽な位置から始められるよう、ピストン位置を勝手に調整

圧縮工程が一番力が必要なのは、もう知ってますよね!

と言うことは、エンジン停止するとエンジンはどの状態で停止するか?

吸気-圧縮-燃焼-排気、どれでしょう?

もう解りますね。

そう、力が掛かる圧縮の途中で止まります。

アイドリングストップに入るためガソリン供給を止めると、

惰性でエンジンは回り、圧縮の途中で止まる。

ということは、次にアイドリングストップから抜けて再始動するときが問題。

この一番力が要る圧縮の場面から始まってしまう!

大きな力が力が必要なので、ACGにはムリです。

楽なところから始めよう!

勝手にピストンを一番下まで下げて、圧縮工程の最初に戻る

『楽な位置から始めよう』

これが、スイングバックです。

ピストンをいったん下げて、下から勢いを付けてやれば非力なACGでも圧縮できるようになります。

PCXがアイドリングストップしなくなったら?

普通のバイクで手動アイドリングストップしたら

車と同じように、『キュルキュル! ガリガリ!』。

大電流も使うので、これはバッテリーに優しくない。

アイドリングストップ機能の無い、普通のバイクで

- 信号で停止したら、『キルスイッチ』オン

- 青になったら、『スターター』オン

これで手動アイドリングストップが出来ます。

ただし、車と同じように、『キュルキュル! ガリガリ!』。

バッテリーの負担は大きい

多用はしない方が良さそうです。

大渋滞にハマったときなどの、ここぞという時だけにしておこう。

いつか、バッテリーが寿命を迎えます

プリウスなどのハイブリッド車は、ガリガリ言わない

プリウスなどのハイブリッド車がガリガリ言わないのは

EVでスタートし、押し掛けしてるため

スターターで起動してないから

普通のガソリン車は、アイドリングストップから復帰時に『ガリガリ』セルを回すけど、ハイブリッドはいわない。

これは、再起動にセルを回してないからです。

EVモードで走り出し、押し掛けでエンジンを起動してるため。

- プリウスの起動

- PCX起動

方法は似て非なるけど、結果は同じ。

アイドリングストップ復帰時の不快なガリガリが無い

ストレスフリー

車とPCXのバッテリー寿命の違い

アイドリングストップ有無で、

バッテリーの寿命はどれくらいちがうの?

こんな疑問も、スッキリさせておこう。

- 車のバッテリー寿命

- PCXのバッテリー寿命

結論を先に言ってしまえば、

アイドリングストップは、

- 車バッテリの寿命を縮める

- PCXバッテリーの寿命を縮めない

1.車の バッテリー寿命

車のアイドリングストップは、効果が微妙

燃費がチョッと良くなったぐらい、バッテリー買換え費用で吹っ飛んでしまう

- アイドリングストップ車でのバッテリーのメーカー保証

24か月または4万km - 通常車のバッテリーのメーカー保証

36か月または10万km

⇒ SG YUASA公式を引用

バッテリーメーカが、アイドリングストップはバッテリー寿命が短くなると指摘してます。

大容量で高価なアイドリングストップ用バッテリーを使っても始動時の大電流ダメージは大きい。

燃費効果より、バッテリー買換え費用の方が大きいのが実態です。

トヨタは、ヤリス・カローラ・RAV4からアイドリングストップを廃止しました

今後もこの流れは広がると思われます

2.PCXのバッテリー寿命

PCXのアイドリングストップ効果には、3つあります。

- 燃費効果

- バッテリー寿命効果

- 静寂効果

1.燃費効果

ホンダは燃費良くなると言っているけど、実感するのは難しい

停車中、静かに過ごすためのアイテムと割り切ろう

少なくとも、バッテリーにダメージは与えない

ホンダ公式サイトによると、一定の条件下では7%の節約になるらしい。

アイドリングストップシステムを使用しないときに比べてガソリンを約7%も節約できます。(ECE R40モード 社内テスト値)

HONDA公式サイト

満タン法で比べても、誤差要因に埋もれてしまい、体感するのは難しい。

アイドリングストップの燃費で良く言われるのは、

アイドリングストップ時間がxx秒以下の場合は、

再始動に掛かるガソリンの方が多くなる

だから、長時間止まる時だけ、

アイドリングストップするべき!

その通りだけど、損益分岐点が何秒なのか解らないし、長時間停車になるかも解らない。

車の場合は5秒という数字を良く見るけど、PCXに当てはまるか不明。

混沌としてるので、適当(適切)に決めるしか有りません。

- 街乗りでは、アイドリングストップを切る

- ツーリングでは、アイドリングストップを使う

毎日PCXに乗る人は、除外

2.バッテリー寿命効果

バイクのバッテリー寿命が車より短いのは、容量が少ないからです。

しかし、車のようにアイドリングストップ有無で補償を変えてません。

PCXのアイドリングストップが優秀なたまもの?

『キュルキュル! ガリガリ!』と大電流を使わないので、バッテリーに優しいからですね。

3.静寂効果

信号待ちでエンジンが止まるメリットは、車よりバイクの方が大きい

エンジンが動いてるのか解らないような高級車なら、なおさら。

信号待ち中、ずっとエンジンの振動と排気音にさらされるのが、いかにダメージなのか?

PCXに乗って初めて気づきます。

静寂の中に自然の音が聞こえ、しばしの休息が楽しめる。

アイドリングストップの1番の効果は、静寂

バッテリーの交換方法は、ココ

PCXのアイドリングストップでバッテリー上がるの?

アイドリングストップを多用すると、バッテリーが上がってしまうのか。

心配だから、アイドリングストップを使わない方がいい?

PCXアイドリングストップでバッテリーは上がらない

初代PCX(JF28)の頃は、過放電でバッテリー上がったこともありました

しかし、2代目以降のPCXは、対策済み

初代PCX(JF28)の頃は、過放電が有りました。

昔は、バッテリー状態の監視が上手く出来て無かった。

バッテリーに電気が溜まってない状態でもアイドリングストップしてしまってた。

結果、バッテリーが上がってしまい、アイドリングから復帰できないことがありました。

このイメージが10年経った今も続いてます。

現在のPCXは、バッテリーに電気が溜まって無いとアイドリングストップしません

アイドリングストップし過ぎて過放電になり、

バッテリーが上がったり、寿命を縮めることは無い

古い情報をアップデートせずに信じ続けないで!

長期間、乗らないのなら

例えば、バッテリーの充電量が50%を下回ったらアイドリングストップしないとすると、

バッテリー容量の下限は50%に保たれます。

アイドリングトップしないバイクは

100%に保たれるじゃないか!

その通りです。

しかし、再始動のための電気は十分に確保されてるので心配いらない。

普通のバイクは、目的地に着くまでエンジンが動きっ放し。

長距離走れば、100%維持する可能性が高い。

一方、PCXは信号停止の度にバッテリーを使うので、頻繁に止まれば下限の50%になるかもしれない。

でも、再始動に十分な電気は残して制御してるので大丈夫!

その後、長期間バイクに乗らない日が続くと、50%バッテリーの方が早くバッテリーが上がる。

これをPCXの責任にするのは、チョッと違うよね?

乗らないのが解ってたら、アイドリングストップを切って十分充電しておこう!

PCXに乗る頻度が少ないのであれば

次回に備えて充電量を増やすため、アイドリングストップをしないのもアリ

スマートキーの電池切れになったら

バッテリー劣化要因には、温度もある

アレニウスの法則

一般には,使用環境の温度が10℃下がると寿命は2倍に伸びるという「10℃2倍則」として寿命を算出するのに使われることが多い

日経BP

バッテリーは低温で劣化すると言われがちですが、実際には高温で劣化します。

10℃上がると寿命は半分になります。

これは、高温になると化学反応が早くなり、劣化が加速されるためです。

高温?

冬にバッテリー上がりが多いのは なぜ?

温度が下がると化学反応が遅くなり必要な電流を取り出せなくなるから、エンジンが掛かりにくい。

別に劣化したわけでは有りません。

バッテリーを温めれば、エンジンは掛けられる。

元々劣化したバッテリーが、低温で遅くなるのでバッテリー上がりに見えるだけ。

高温による劣化はPCXに関係無いので、高温劣化は無視してもOK!

出先でバッテリーが上がったら?

PCXのアイドリングストップでバッテリー上がるの? まとめ

- PCXはバッテリー状態を見てアイドリングストップしてる

- PCXは始動に大電流を必要としない

よって、バッテリーは上がらないし、バッテリー寿命も縮めない。

ただし、街乗りで頻繁に止まるなら、

アイドリングストップ切っておいた方が良いかもね。

なんだか、玉虫色の結論です。

次期PCXは、アイドリングストップしたらヘッドライトを減光するとかのギミックがあってもいい。

いずれにしても、言えるのは

PCXアイドリングストップのメリットは

燃費では無くて、

停車中、のんびりと過ごせること

停車中にエンジン音と振動が無いと、疲労が全然ちがう。

自然の音も聞こえてくるしね!

併せて読みたい